決済

QRコード決済・バーコード決済とは?仕組みから導入、選び方のポイントまで解説!

目次

QRコード決済とは?

まず、QRコード決済とは具体的にどのような仕組みなのかを知っておく必要があるでしょう。QRコードとは日本が開発した二次元画像(QRコード)で、これを用いた決済方法がQRコード決済です。消費者が端末にQRコードを提示し店舗が読み取る「ストアスキャン方式」と、店舗がQRコードを提示して消費者が端末で読み取る「ユーザースキャン方式」の2通りの決済方法があります。QRコードを読み込むことで、紐付けた銀行口座やクレジットカードに金額が請求・引き落としされ、決済が完了するというのが主な仕組みです。

QRコード決済の現状

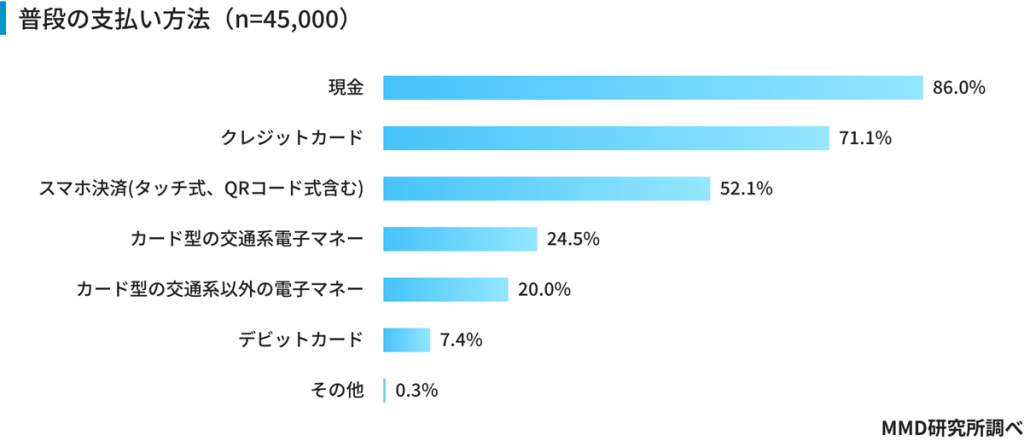

MMD研究所が18歳〜69歳の男女45,000人を対象に普段の支払い方法について調査したところによると、現金が86%、クレジットカードが71.1%、スマホ決済(タッチ式、QRコード式含む)が52.1%でした。このことからQRコード決済の需要は非常に高いことが分かります。

近年、QRコード決済を含むキャッシュレス決済の利用頻度は高くなっており、生活の身近なものとなっています。

▼キャッシュレス決済の種類や導入する時のポイントについて詳しく知りたい方はこちら

QRコード決済の種類と支払いタイミング

QRコード決済には、「ストアスキャン方式」と「ユーザースキャン方式」という2通りの決済方法があります。この2つの方式の違いは、決済時にQRコードを読み取るのが消費者側なのか店舗側なのかという点です。

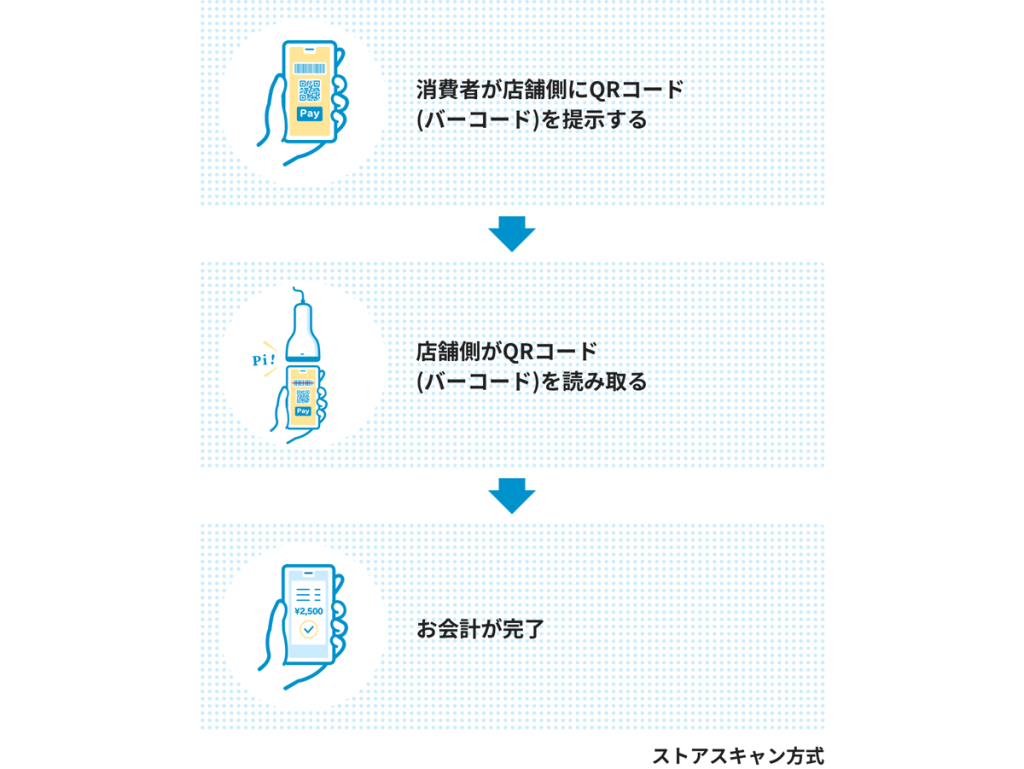

ストアスキャン方式

ストアスキャン方式は、消費者側が端末(主にスマートフォン)に提示したQRコードを、店舗側が読み取り機器を使って読み取る方式です。

お支払いの流れは、「消費者が店舗側にQRコード(バーコード)を提示する」→「店舗側がQRコード(バーコード)を読み取る」→「お会計が完了」となっています。

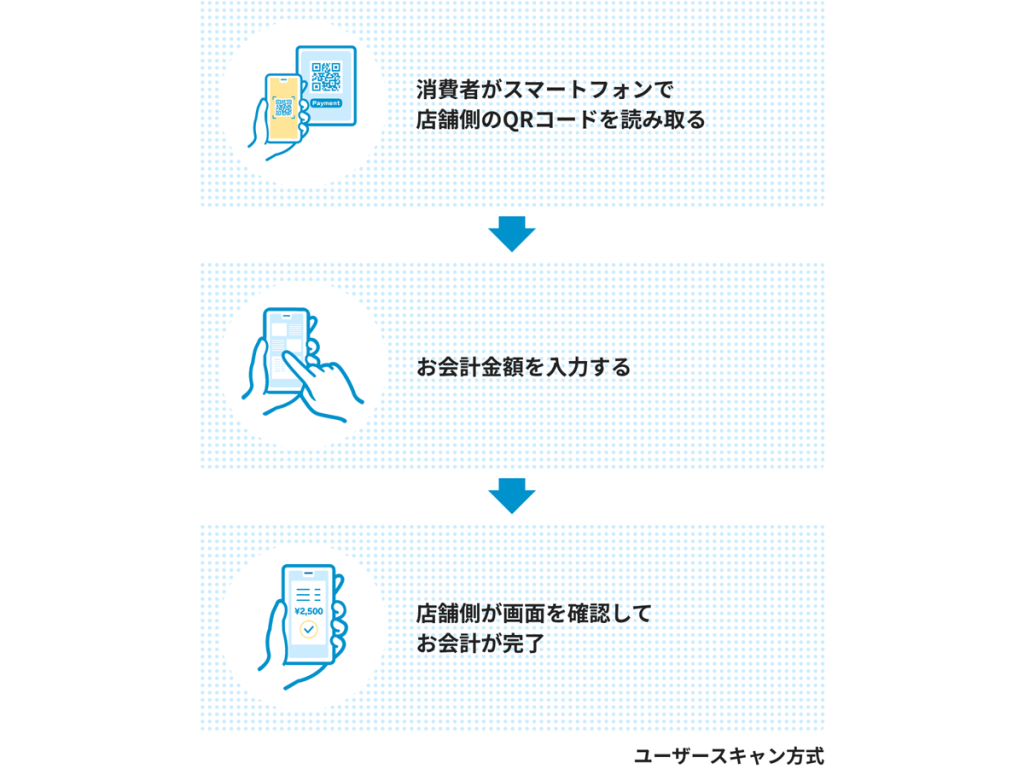

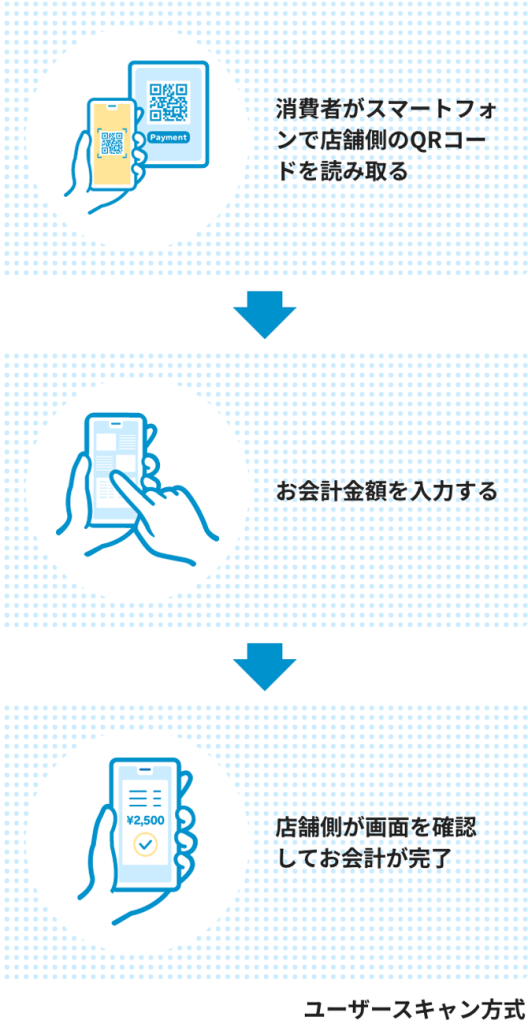

ユーザースキャン方式

ユーザースキャン方式は、店舗側が提示したQRコードを消費者側が端末で読み取って決済します。

お支払いの流れは、「消費者がスマートフォンで店舗側のQRコードを読み取る」→「お会計金額を入力する」→「店舗側が画面を確認してお会計が完了」となっています。

ユーザースキャン方式で消費者が読み取る決済用のQRコードは、店舗側が提示する必要があります。そのため店舗側では、紙に印刷したQRコードをあらかじめ設置する、もしくは専用アプリをインストールしたスマートフォンやタブレットにQRコードを表示させる、などの対応が必要です。逆にストアスキャン方式の場合は、店舗側がQRコードをスキャンするための端末を用意する必要があります。

QRコード決済の支払いタイミングは3種類あります。

前払い式(プリペイド)

即時払い式(リアルタイムペイ)

後払い式(ポストペイ)

QRコード決済のユーザー像

QRコード決済の導入を検討する場合、QRコード決済利用者のユーザー像を把握しておくことが大切です。QRコード決済の利用者は、男性が女性の1.5倍となっています。クレジットカードや電子マネーの利用に関しては男女で大きな差はありませんが、QRコード決済に関しては男性のほうが利用率が高いのです。また、男女ともに30代が、QRコード決済の利用率が高い傾向にあります。

都心部と地方でQRコード決済の利用率に大きな差はなく、全国で平均的に利用されているといえるでしょう。また、一口にQRコード決済といってもさまざまな種類のアプリがあります。これらのアプリによって、利用者の男女比や年齢層には違いがあるということも知っておきましょう。

事業者様がQRコード決済を導入するメリット

クレジットカードやデビットカード、交通系電子マネーなど、キャッシュレス決済にはさまざまな種類があります。これらの数多くのキャッシュレス決済の中から、QRコード決済を選択するメリットを紹介します。また、すでにQRコード決済以外のキャッシュレス決済の仕組みを導入しているという場合でも、新たにQRコード決済を追加することで受けられるメリットもあるのです。

専用の読み取り機器が不要

QRコード決済のメリットの1つ目は、専用の読み取り機器が不要である点です。QRコードは日本で開発された技術で、オープンソース化されているためQRコードをスキャンする技術も広く普及しています。そのため、スマートフォンやタブレットなど幅広い端末で読み取りが可能となっており、専用の読み取り機器が不要です。

新しい仕組みの導入を検討する際、導入コストは無視できません。その点、専用の読み取り機器が不要なQRコード決済であれば、導入コストを抑えることが可能です。QRコード決済と同じコード表示型の決済方法として「バーコード決済」がありますが、こちらはバーコードを読み取るための専用スキャナーが必要になります。

読み取りが簡単

QRコード決済の2つ目のメリットは、コードの読み取りが簡単であるという点です。QRコードは正方形の枠内に白黒のマス目が印刷されていますが、その正方形の四隅には必ず1~3個の黒い四角が配置されています。これは「切り出しシンボル」といい、QRコードの向きを表しています。この切り出しシンボルがあることで、QRコードの位置を検出したり、歪んだコードを正確に読み取ったりすることが可能になるのです。また、QRコードの右下には、アライメントパターンと呼ばれる小さな四角形があり、これは斜めからQRコードをスキャンしたときのズレや歪みを補正する働きがあります。

この切り出しシンボルとアライメントパターンがあることで、どの角度からでも正確にQRコードを読み取ることが可能になるのです。たとえばバーコードをスキャンする場合では、スキャナーとバーコードがしっかり読み取れる位置・角度にないと、うまくコードの読み取りができないことがあります。コードの読み取りがうまくいかずに時間がかかってしまうと、支払いの際に消費者にストレスを与えてしまうでしょう。QRコード決済の場合は、素早く簡単にコードを読み取ることが可能なため、読み取りにかかる手間や時間を省くことができるのです。

訪日外国人の集客効果

QRコード決済のメリットの3つ目は、訪日外国人の集客効果が期待できるという点です。QRコード決済は海外でも多く利用されています。特に中国では、QRコードの普及率は98%ともいわれています。自国で使い慣れたQRコード決済を利用できる店舗のほうが、現金しか使えない店舗よりも利用しやすいと感じる訪日外国人は多いのではないでしょうか。逆に、QRコード決済が使えないと不便だと感じ、QRコード決済が使えない店には来店しないという訪日外国人もいるかもしれません。

QRコードをカスタマイズできる

QRコード決済の4つ目のメリットは、QRコードを自社でカスタマイズできる点です。QRコードは、コードの一部が欠けていても問題なく読み取りができるように作られています。この特性を利用することで、コードの中に自社のロゴなどをはめ込むことが可能になるのです。コードをフルカラーにすることも可能なため、自社ブランドのアピールとして利用することもできます。実際に多くの決済サービスなどは、QRコードの中央部分にそれぞれのロゴをはめ込んでいます。一方、バーコード決済の場合は一部でもコードが欠けていると読み取りが不可能なため、自社でカスタマイズすることはできません。

利用ユーザーの増加に対応できる

QRコード決済の5つ目のメリットは、利用ユーザーの増加に対応できるという点です。キャッシュレス決済の仕組みを導入しても、肝心のユーザーが少なければ利用率は低くなってしまいます。しかし、キャッシュレス決済の利用ユーザーは増加しており、特にQRコード決済に関しては、消費増税前(2019年3月)と消費増税後(2019年10月)を比べると、ユーザーが約3倍に増加しているのです。クレジットカード、デビットカード、電子マネーなどの利用者数はほぼ横這いの増加率となっているため、QRコード決済を新たに利用しはじめた人が多くいることがわかります。

政府が行っているキャッシュレス・ポイント還元事業も後押しとなり、今後もユーザーが増えることが予想されます。ポイントをためるために、これまで現金で支払っていたがキャッシュレス決済に移行していくという人も少なくないでしょう。ポイントをためるために、QRコード決済が利用できる店舗で買い物をするという人もいます。QRコード決済を導入することで、そのようなユーザーを新たに取り込むことができるでしょう。

QRコード決済を利用した際の流れ

QRコード決済の導入を検討するにあたり、QRコード決済を利用して支払いを行う際の流れについて把握しておくことが必要です。

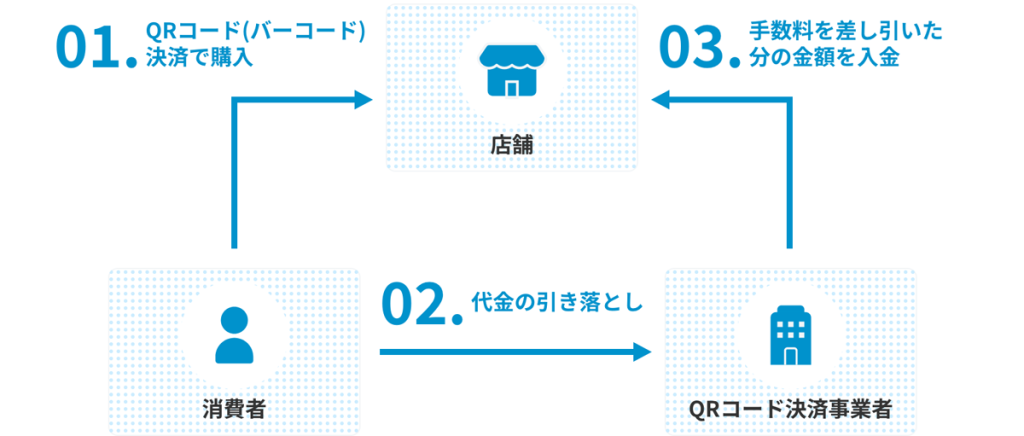

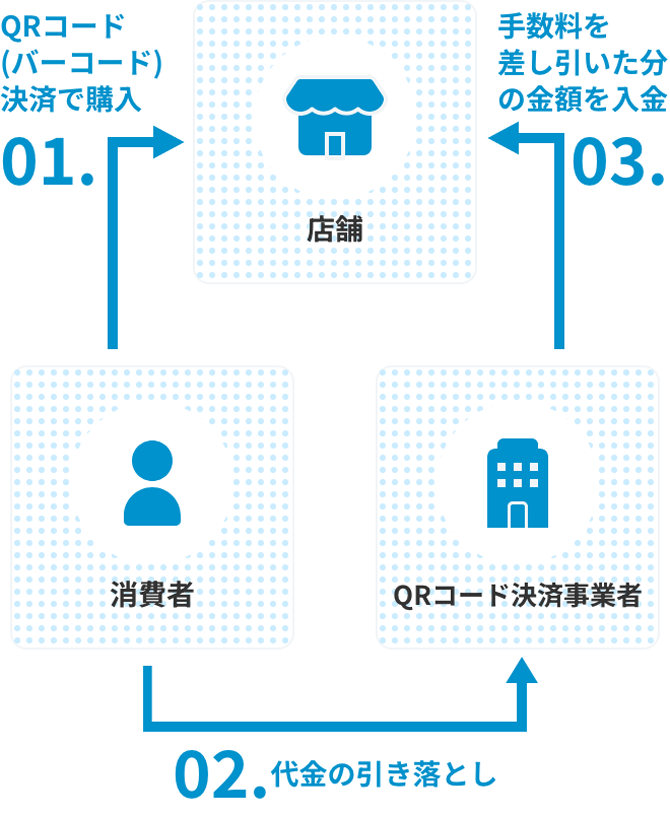

QRコード決済を行う場合、まず決済用のQRコードを読み取ります。先述のとおり、QRコード決済にはストアスキャン方式とユーザースキャン方式があり、QRコードを提示するのが消費者側の場合と、店舗側の場合の2通りがあります。どちらの場合でも、QRコードから読み取った情報を利用して、自動で支払いが行われます。

決済された売上金は、まずQRコード決済サービスを運営している事業者に入ります。そして、QRコード決済事業者が設定した振込日に、決済手数料などが差し引かれた分の金額が入金されるという仕組みになっているのです。

QRコード決済を導入する際のコスト

QRコード決済の導入を検討する際、コストについてしっかり把握しておく必要があります。いくらユーザーが多くて便利な仕組みでも、導入コストや維持コストが高いと導入を断念せざるを得ないこともあるでしょう。ここでは、QRコード決済の導入と維持にかかるコストについてそれぞれ紹介します。

導入コスト

QRコード決済の導入にかかるコストは、どのような決済方式を選択するかによって変わります。ステッカータイプと呼ばれる設置型で、店舗側でQRコードを設置して消費者側でそれを読み取るユーザースキャン方式を選択する場合は、完全無料で導入することが可能です。

逆に、店舗側でQRコードを読み取るストアスキャン方式を選択する場合は、QRコードを読み取るための端末(スマートフォンやタブレットなど)を用意する必要があります。そして、QRコード決済事業者との通信も発生するため、インターネット通信の環境も整える必要があります。また、QRコード決済事業者の中には専用端末を用意している場合もあり、それが有料か無料かは利用する事業者次第です。

どちらの方式を選択するにしても、大掛かりな機械などを導入する必要はないため、膨大な導入コストがかかるということはありません。QRコード読み取り用の端末も、すでに持っているタブレットやスマートフォンを利用できることもあるため、ストアスキャン方式を選択してもほとんどコストをかけずに導入できることもあるでしょう。

維持コスト

QRコード決済を利用するためには、維持コストがかかります。まず、QRコード決済事業者に支払う決済手数料です。これは利用する事業者によってさまざまで、決済された金額に対して何%と指定している事業者もあれば、期間限定で無料としている事業者もあります。導入前に、検討している事業者の指定している決済手数料を調べておきましょう。

また、振込手数料についても把握しておく必要があります。売上金から決済手数料が差し引かれた金額が事業者から振り込まれることになるため、その際の振込手数料がかかることがあります。ただし、事業者が指定した金融機関の口座宛てであれば振込手数料を無料としている事業者もあるため、こちらも事前に調べてから導入を検討するようにしましょう。

ストアスキャン方式を採用する場合は、QRコードを読み取る端末とQRコード決済事業者の間で決済情報の通信が必要になり、そのための費用もかかります。端末とキャリア回線をセットで契約して利用する場合はキャリアに支払う利用料、インターネット回線を利用する場合はその利用料がそれぞれ費用として毎月必要となります。

QRコード決済の選び方

ひとくちにQRコード決済といっても、サービスを提供している事業者はたくさんあります。その中から導入するサービスを選ぶのは難しいと感じる人もいるのではないでしょうか。

ここでは、導入するQRコード決済の選び方について紹介します。

低コストで導入できるものを選ぶ

まず重要になるのは、低コストで導入、そして運用できるサービスかどうかという点です。やはり導入費用や決済手数料などが低コストのものを選ぶのがよいでしょう。ただし、サービスによっては、低コストなのは初期だけでその後は決済手数料などが上がるというものもあるため、注意が必要です。キャッシュレス決済の手数料の相場としては、決済金額の約3%といわれています。この金額も参考にしながらサービスごとにコストを比較して、導入するサービスを選ぶようにしましょう。

安全性の高いものを選ぶ

安全性の高いサービスを選ぶことも、QRコード決済を導入する際には重要です。スマートフォンを利用して決済することになるため、不正利用されることがあるのではないかと漠然と不安に思っている人もいるのではないでしょうか。

しかし、QRコード決済は決済ごとにQRコードを生成するため、安全性は高いのです。また、スキャンした決済情報は読み取り端末に残らない仕様になっているうえ、生成されたQRコードは一定時間で使用不可になります。このように、不正利用される可能性は極めて低くなるように設計されているのです。その中でも、セキュリティ面がしっかりと整えられている事業者のサービスを選ぶことが大切です。

ECサイト・実店舗ともに利用できるものを選ぶ

QRコード決済の導入を検討する際、ECサイトと実店舗の両方で利用できるサービスを選ぶことも大切です。ECサイトと実店舗の両方で利用できるサービスを選択することで、ECサイトのユーザーを実店舗に誘導するチャンスになります。使い慣れた決済方法が利用できることは、購入のハードルを低くしますし、逆に、なじみのない決済方法の場合は購入のハードルが上がるともこともあるでしょう。

また、実店舗でも手軽なスマホ決済が普及することで、ECサイトでも同じ決済方法を利用したいという人が増える可能性もあります。実店舗とECサイトで決済方法をそろえることで、相乗効果を生み出すことがあるということを知っておいて損はないでしょう。

まとめ

QRコード決済の仕組みから導入までを解説してきましたが、いかがだったでしょうか。QRコード決済は、キャッシュレス決済の中でも、まだまだこれから普及が見込まれている決済方式です。顧客ニーズに対応するためにも様々な決済方法を提供し、売上を拡大していきましょう。

また、後払い決済サービスの導入ではatone(アトネ)がおすすめです。atone(アトネ)は、後払い業界No.1のネットプロテクションズが運営するコンビニ後払い決済サービスで、決済手数料は2.5%〜と業界最低水準。後払い特有の代金未回収リスクはネットプロテクションズが100%保証しているので安心して利用可能です。約3割のクレジットカードを使いたくない・持っていない顧客のカゴ落ちを防ぎ、デジタルコンテンツや役務サービスなど物販以外の領域でも使えるお店が続々と増加中です。ぜひatone(アトネ)の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

atone(アトネ)の特徴や導入実績について、より詳しくご覧いただける資料を用意しています。気になる方はぜひ資料をご確認ください。